- 首页 >

- 洞察观点 >

- 破产衍生诉讼中管理人的诉讼地位

破产衍生诉讼中管理人的诉讼地位

管理人是人民法院在破产案件受理时指定的、在破产程序中接管债务人企业并履行法定职责的专门机构。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称破产法)第二十五条第一款第七项的规定,管理人需履行代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序的职责。也即,在债务人进入破产程序后尚未完结或新发生的诉讼,均由管理人代表债务人参加。《民事案件案由规定》中列出了十三种与破产有关的纠纷[1],可统称为破产衍生诉讼[2]。由于我国破产法未对管理人的法律地位及其在前述破产衍生诉讼中的诉讼主体资格作出明确规定,司法实践中对此存在颇多争议,各地法院对管理人诉讼地位的列示并不统一。本文意在结合人民法院的司法实践,探讨管理人在破产衍生诉讼中的主体地位问题。

关键词:破产衍生诉讼、管理人、诉讼地位、诉讼担当

01 破产衍生诉讼的当事人:债务人or管理人?

(一)债务人的诉讼主体资格

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称民诉法解释)第六十四条[3]及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十条第一款[4]的规定,公司依法清算结束并办理完注销登记前,有关公司的民事诉讼,应当以公司名义进行。破产法中的债务人即处于破产程序中的企业法人,在其办理注销登记前,其仍享有民事诉讼主体资格,与其有关的民事诉讼仍应以该企业法人为当事人,只是其参加诉讼的权利受限,必须由管理人代表其参加。因此,破产衍生诉讼原则上以债务人为当事人,以管理人代表债务人参加诉讼,管理人作诉讼当事人的情况属于例外。另需明晰的一点是,除管理人责任纠纷外,无论管理人是否为诉讼当事人,其与审判结果均无直接利害关系,承担相应诉讼结果的主体都是债务人[5]。

(二)管理人的诉讼主体资格

我国破产法并未对管理人的法 律地位作出明确规定,导致司法实践中对管理人在破产衍生诉讼中的诉讼主体资格和诉讼地位争议不断[6]。但可以肯定的是,在法律规定的特殊情形下,管理人可以作为破产衍生诉讼的诉讼主体。

根据破产法第二十四条第一款的相关规定,管理人可以是有关部门、机构的人员组成的清算组或者依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介 机构,也可以是有相应执业资格的自然人。自然人的诉讼主体资格无需赘述。实践中担任管理人的多为律师事务所或会计师事务所,系专业服务机构,组织形式一般为特殊的普通合伙,不具备法人资格。根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第五十一条第一款的规定,公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。按照民诉法解释第五十二条的规定,民事诉讼法中的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织。对于管理人是否属于前述规定中的其他组织,存在一定争议,争议点主要在于管理人是否满足有一定财产这一条件。

笔者认为管理人属于民事诉讼法规定的其他组织,具有诉讼主体资格,可以成为民事诉讼当事人。首先,担任管理人的律师事务所、会计师事务所等中介机构本身具有一定财产,其诉讼主体资格已经得到了广泛认可;其次,前述规定中的有一定财产并不仅指对财产享有完整的所有权。在现行法律规定及司法实践中,诸如业主委员会等不具有独立财产的主体,也已经被认可具有诉讼主体资格[7]。按照破产法的规定,管理人的职责包括管理和处分 债务人的财产,也即,其对一定的财产具有支配、处分等权能。而且,除管理人责任纠纷外,无论管理人作为诉讼当事人,还是债务人的诉讼代表人,其参加诉讼,相应的诉讼后果均归属于破产企业。因此,管理人能以其对债务人财产的支配权限为基础来行使和处分相应诉权,符合前述条款的立法目的;最后,从实质角度出发,破产法及其司法解释已经认可了管理人的诉讼主体资格,规定了管理人有权提起特定类型诉讼,如请求撤销个别清偿行为纠纷、破产抵销权纠纷等。

此外,当下正处于民事主 体扩张的大背景下,《民法典》中对非法人组织的规定已经不再要求具备财产,从与实体法配套和实践需求的角度出发,扩张当事人范围已经成为当下理论界、立法界和司法界的主流。综上,管理人具有诉讼主体资格,可以成为破产衍生诉讼的当事人。

具体到破产衍生诉讼中 ,管理人可以按照破产法及司法解释的规定,作为原告提起破产撤销权、破产抵销权等案件,但因管理人与案件无直接利害关系,导致其可能不满足民事诉讼法第一百二十二条规定的起诉条件。根据民事诉讼法的前述条款,原告必须与本案有直接利害关系,管理人之所以能够在与破产衍生诉讼无直接利害关系的情形下,成为适格原告,可以从诉讼担当理论的角度进行解释,详见下文。

(三)破产衍生诉讼中的诉讼主体

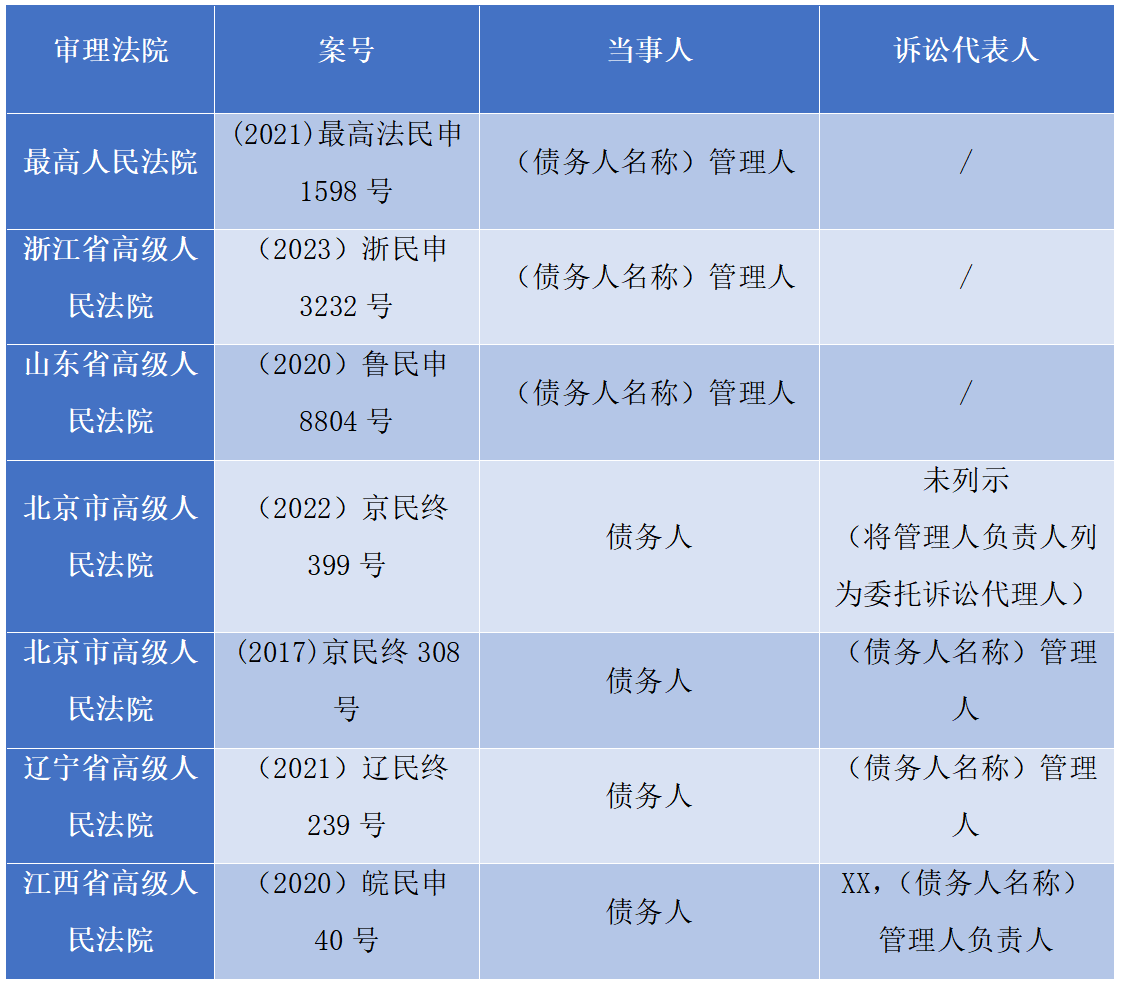

从探讨诉讼主体的角度 ,可以将破产衍生诉讼划分为以债务人为当事人、以管理人为诉讼代表人和以管理人为当事人。这种划分并非绝对,由于现行法律规定中对部分破产衍生诉讼的当事人的规定并不明确,各地法院在实践中存在一定分歧。以“损害债务人利益赔偿纠纷”为例,最高人民法院及各地省高院的观点参见下表:

表1

从上表可以看出,就损 害债务人利益赔偿纠纷,实践中存在认定诉讼主体为管理人、诉讼主体为债务人两种不同的观点,而且,在认定诉讼主体为债务人时,对是否列明诉讼代表人,以及列何者为诉讼代表人也存在分歧。

在(2021)最高法民申1598号案件中,最高人民法院认定管理人可以作为损害债务人利益赔偿纠纷当事人的主要依据为《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(二)》(以下简称破产法司法解释二)第十七条,该条规定“管理人依据企业破产法第三十三条的规定提起诉讼,主张被隐匿、转移财产的实际占有人返还债务人财产,或者主张债务人虚构债务或者承认不真实债务的行为无效并返还债务人财产的,人民法院应予支持”。最高人民法院认为管理人要求损害债务人利益的主体赔偿损失属于前述法律规定的情形,管理人提起本案诉讼具有法律依据。

虽然根据公开检索结 果[8],最高人民法院对外公示的损害债务人利益赔偿纠纷裁判文书仅此一份,但结合最高人民法院2011年印发的《人民法院破产程序法律文书样式(试行)》(下称《文书样式》)来看,最高人民法院内部在该问题上也存在分歧。《文书样式》中适用于损害债务人利益赔偿纠纷一审判决的第104号文书,列示了原告为债务人,管理人为其诉讼代表人,明显不同于与其在前述案件中的观点。

此外,司法实践中的主流观点还是认为破产法第三十三条指向的是请求确认债务人行为无效纠纷,而非损害债务人利益赔偿纠纷,更多损害债务人利益赔偿纠纷案件仍以债务人为诉讼当事人[9]。在债务人为诉讼当事人的情况下,司法实践中的列示方式也并不统一,具体见下文。

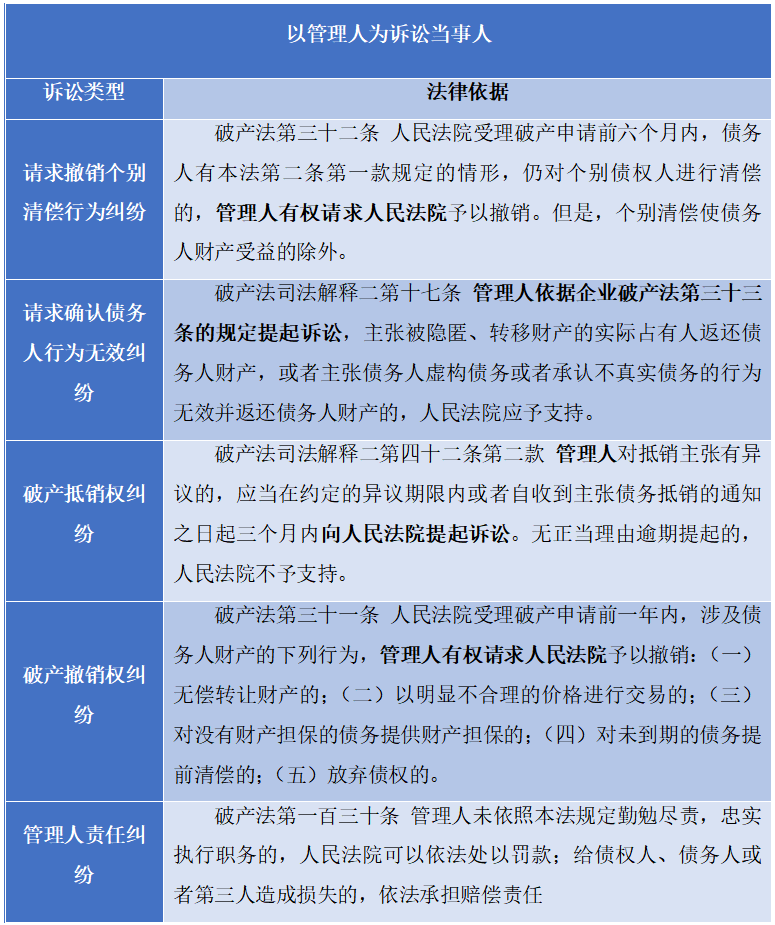

根据破产法及司法解释 的相关规定[10],可将以管理人为诉讼当事人的纠纷类型及相应法律依据总结如下:

表2

02 破产衍生诉讼中管理人的诉讼地位

在破产衍生诉讼中,原则上以债务人为当事人,管理人代表债务人参加诉讼;仅在表2列明的诉讼类型中,管理人根据破产法及司法解释的规定,直接作为原告提起诉讼。目前仍有待解释的问题包括:管理人作为与破产衍生诉讼无直接利害关系的主体(管理人责任纠纷除外),其成为适格当事人的法理基础为何?管理人代表债务人参加诉讼中的“代表”如何理解?

(一)诉讼担当

目前,诉讼法学界普遍认为管理人参加破产衍生诉讼的理论基础为诉讼担当。诉讼担当系指,第三人代替案件的直接利害关系人享有或与之共同享有本案的诉讼实施权,且该第三人所承受之判决效力及于直接利害关系人的情形。 [11]诉讼担当理论最早由德国学者Kohler提出[12],可以分为任意的诉讼担当与法定的诉讼担当。

诉讼担当为管理人突破当事人适格理论提供了解释,基于诉讼担当理论,管理人可以在法律授权的前提下作为破产衍生诉讼中的诉讼主体,作为当事人或者债务人的诉讼代表人参加破产衍生诉讼,主张他人享有的权利,法院裁判的效力及于原来的权利义务主体,被称为“法定的诉讼担当”。

(二)“代表”的含义

在管理人代表债务人参加诉讼时,司法实践中往往选择将管理人列为“诉讼代表人”,但破产衍生诉讼中的诉讼代表人不同于民事诉讼法第五十六条规定的共同诉讼中的诉讼代表人。已如前述,除管理人责任纠纷外,管理人与破产衍生诉讼的结果无直接利害关系,但民事诉讼法中的诉讼代表人为当事人,与案件审理结果利害相关。而且,民事诉讼法中规定的诉讼代表人系当事人推选产生,其代表权基于当事人的合意,而管理人代表债务人企业系根据破产法规定,其权利来自法律规定。因此,二者不可等同。

另有观点认为可将破产衍生诉讼中管理人的“代表”类比于企业法定代表人。该观点不合理之处在于:第一,按照我国现行法律规定,法定代表人仅限自然人担任,而实践中,担任管理人的多为中介机构,属于非法人组织,不具有担任法定代表人的资格;第二,根据《公司法》第十三条的规定,法定代表人系由公司高管担任,因此,法定代表人与企业的利益密切关联,而管理人具有中立性,不仅仅代表破产企业的利益,其参加诉讼的目的在于保障破产财产合理分配以推动破产程序顺利进行。因此,不宜将管理人视为破产企业的法定代表人。

与此同时,破产法第二十五条第(七)项对管理人职责的规定是“代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序”,而非“代理”债务人参加诉讼。且管理人的权利来自破产法,其具有相对独立性,可以在法律赋予的职权范围内独立作出意思表示,无需按照债务人的指示行事,因此,管理人也不是债务人的法定代理人。

结合前文所述的诉讼担当理论可知,管理人代表债务人参加破产衍生诉讼,是以诉讼代表之名,行诉讼担当之实。

(三)特殊情形

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(三)》(破产法司法解释三)第九条第一款规定:“债务人对债权表记载的债权有异议向人民法院提起诉讼的,应将被异议债权人列为被告。债权人对债权表记载的他人债权有异议的,应将被异议债权人列为被告;债权人对债权表记载的本人债权有异议的,应将债务人列为被告”。问题在于,如果债务人对债权表记载的债权有异议,由谁代表债务人提起诉讼?各方对该问题的争议较大。债权表系管理人编制,如仍由管理人代表债务人参加诉讼提出异议,就是在要求管理人否认自己的审查结果,可能存在利益冲突。但是如果由法定代表人或者股东代表管理人参加诉讼,可能与破产法第25条规定的管理人代表债务人参加诉讼存在冲突。破产法司法解释三的征求意见稿中曾规定:“债务人起诉的,由债务人的法定代表人作为诉讼代表人,如债务人的法定代表人无法履行职责的,债务人的股东可代表债务人参加诉讼。”但因立法机关与审判实务部门意见分歧较大,故最终删除了前述规定。[13]

现有的部分地方司法文件的规定[14]及司法实践与曾经的破产法司法解释三征求意见稿的观点一致,认为在此种情形下,不再由管理人代表债务人参加诉讼,而是由法定代表人继续代表债务人[15]。在法定代表人或股东代表债务人提起此类诉讼的情况下,管理人是否还参与此类诉讼,在诉讼中扮演何种角色也存在争议。笔者目前见到的情况包括:第一,管理人不参加此类案件,参见最高人民法院(2021)最高法民申6817号民申裁定书;第二,管理人作为第三人参加诉讼,参见四川省高级人民法院印发的《关于审理破产案件若干问题的解答》第四条第9款的规定。上述问题目前仍存在空白,有待立法及司法机关在研究成熟后另行规定。

03 司法实践中的处理方式

在管理人代表债务人参加诉讼的情形下,司法实践中将管理人列为诉讼代表人的情况最为常见,但在文书也存在其他不同的列示方式,具体见下表:

表3

从上表可以看出,在债务人为当事人时,最高法院对管理人诉讼地位的列示存在一定分歧,但将管理人列为诉讼代表人的情况最为普遍。最高法院对是否列示作为管理人的中介机构名称做法不一,但近两年更倾向于列明担任管理人的中介机构的名称,同时注明其管理人身份。

将管理人负责人列为债务人的诉讼代表这一做法可能源自最高人民法院印发的《文书样式》。《文书样式》第95-105号为破产衍生诉讼的文书,其中在列诉讼代表人时采用了“诉讼代表人:×××,该企业管理人(或管理人负责人)”的方式。鉴于破产法及司法解释规定的是管理人代表债务人参加诉讼,且管理人负责人与管理人或担任管理人的机构系不同的法律主体,笔者认为列示管理人负责人为诉讼代表人的做法有待商榷。

在管理人为当事人的情形下,司法实践中存在两种列示方式,一是列某债务人管理人,二是列明管理人,即担任管理人的律师事务所、会计师事务所机构或者个人的名称。

对列示管理人时,是否列明担任管理人的机构或个人的名称,目前在各级法院的实践中,除管理人责任纠纷外,一般都选择不予列明。但存在以下情况需要注意:第一,《文书样式》中在列示管理人时,无论管理人是当事人还是诉讼代表人,均列明了担任管理人的专门机构的名称[16];第二,存在地方性司法文件以明文规定的方式支持前述观点,要求在管理人作为当事人时,列管理人(机构或个人名称)为当事人,并注明其某债务人管理人。[17]第三,如前所述,参照最高法院自2022年以来与破产有关纠纷的裁判文书可以看出,列明担任管理人的中介机构的名称已经成为最新趋势。

结语

在破产衍生诉讼中,管理人原则上担任债务人的诉讼代表人,以诉讼代表为名,行诉讼担当之实,并在法律有明确规定的诉讼类型中直接作为当事人。虽然我国破产法及司法解释已经对管理人参加诉讼作出了相关规定,但一方面,从理论正当性和更好地构建法律体系的角度,需要为管理人参加破产衍生诉讼的主体资格和当事人能力提供理论支持,诉讼担当理论可以较好地解决的这一问题。另一方面,现行法律规定中存在部分条款模糊,部分规定缺失等问题,如缺少对管理人的法律地位的明确规定,导致理论界和实务界对管理人的诉讼地位存在颇多争议,这一点从各地法院对管理人诉讼地位各式各样的列示方式中可见一斑。

从立法机关的角度,需要结合诉讼法理论进一步完善破产法的相关规定;从司法机关的角度,需要尽量统一法律适用尺度和裁判文书列示方式,维护司法尊严;从管理人的角度,需要认真研读破产法相关规定,准确把握自身在破产衍生诉讼中的定位与职责,同时关注各地法院在司法实践中的具体做法与最新趋势,以更好地履行管理人职责,保障破产财产合理分配,推动破产程序顺利进行。

注释:

[1] 《民事案件案由规定》在二级案由“与破产有关的纠纷”下规定了十三项三级案由。

[2] 《最高人民法院关于印发〈人民法院破产程序法律文书样式(试行)〉的通知》中规定“根据企业破产法的规定,破产申请受理后有关债务人的实体权利义务等发生争议的,均应另行向受理破产申请的人民法院提起诉讼,即为破产衍生诉讼”。债务人进入破产程序后尚未完结的诉讼案件是否属于破产衍生诉讼存在争议,本文暂不列入。但根据破产法的规定,此类案件也由管理人代表债务人参加诉讼,笔者认为管理人在此类案件中的诉讼地位与本文讨论的第一种情形,即债务人为当事人,管理人代表债务人参加诉讼时一致。

[3] 企业法人解散的,依法清算并注销前,以该企业法人为当事人;未依法清算即被注销的,以该企业法人的股东、发起人或者出资人为当事人。

[4] 公司依法清算结束并办理注销登记前,有关公司的民事诉讼,应当以公司的名义进行。

[5] 也有少数观点基于诉的利益与管理人无直接关联、管理人在破产程序中的独立性等原因认为管理人不应作为破产衍生诉讼的诉讼主体。

[6] 我国学界对于破产管理人法律地位持有的代表性观点包括特殊机构说、破产企业法定代表人说、清算法人机关说、双重地位说、破产财团代表说等等。

[7] 参见上海某公司诉青岛某房地产公司房屋买卖合同纠纷案(入库编号:2023-01-2-091-001)。

[8] 2025年5月19日,通过威科先行法律信息库检索,以“最高人民法院”和“损害债务人利益赔偿纠纷”为检索条件。

[9] 2025年5月19日,通过威科先行法律信息库检索,以“高级人民法院”和“损害债务人利益赔偿纠纷”为检索条件,所得案例共计39件,其中未公示裁判文书内容或未列明当事人的共20件,1件与破产企业无关,剩余18件有效案例中,以债务人为当事人的15件,占比超过83%,以管理人为当事人的有且仅有3件。

[10] 《四川省高级人民法院关于审理破产案件若干问题的解答》“以管理人名义提起的诉讼主要包括《企业破产法》第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条规定的请求撤销债务人不当处置财产行为、请求撤销个别清偿行为、请求确认债务人无效行为的诉讼,以及根据《破产法司法解释二》第四十四条规定的请求确认债务人抵销行为无效的诉讼。”

《广东省高级人民法院关于审理企业破产案件若干问题的指引》第五十五条 “管理人发现债务人存在企业《破产法》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定情形之一的,有权以自己的名义,以受益人或相对人为被告,向受理破产案件人民法院提起破产撤销权诉讼或确认债务人行为无效诉讼。

[11] 参见聂友伦:《通过设定诉讼担当解决刑事诉讼中的程序问题》,载《华政法学》2023年4月12日,https://mp.weixin.qq.com/s/Jn7L7jfoC365ZK07lfO3mw。

[12] 参见[日]中本香织著、陈俊达译:《诉讼担当概念的比较法研究》,载《苏州大学学报(法学版)》2023年第2期。

[13] 参见最高人民法院民事审判第二庭《最高人民法院关于企业破产法司法解释(三)理解与适用》人民法院出版社2019年版,第194页。

[14] 参见《江西省高级人民法院关于印发企业破产案件审理规程(试行)的通知》第九十四条、四川省高级人民法院关于印发《关于审理破产案件若干问题的解答》的通知第四条第6款等。

[15] 同前注13。

[16] 《人民法院破产程序法律文书样式(试行)》载明的示例为“原告:×××,(债务人名称)管理人”“诉讼代表人:×××,该企业管理人(或管理人负责人)”。

[17] 参见云南省高级人民法院发布的《破产案件审判指引(试行)》第一百六十条在破产衍生诉讼中,管理人作为当事人的,如破产撤销权诉讼、抵销权诉讼、请求撤销个别清偿行为诉讼、管理人责任纠纷等,应直接列管理人为当事人,并注明其为某债务人管理人。

本文转自微信公众号“天同诉讼圈”